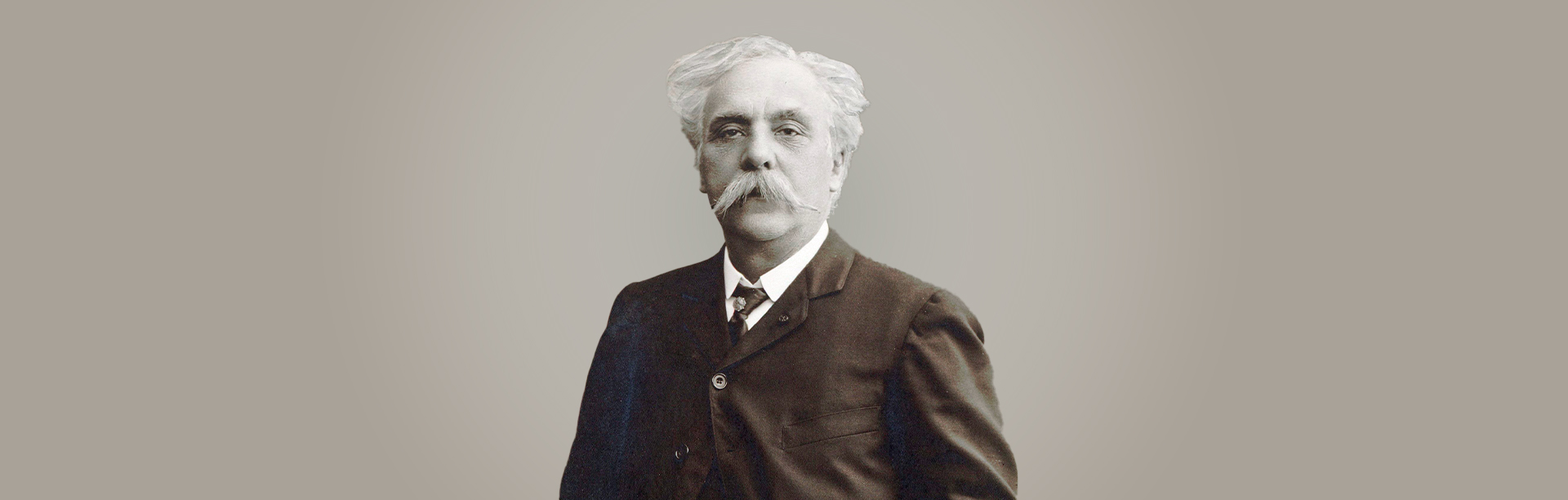

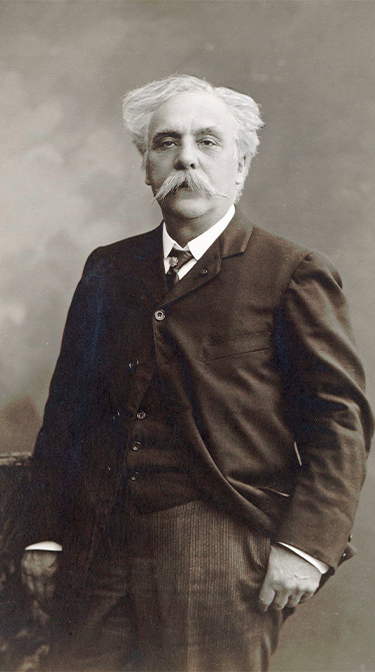

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Né en Ariège dans une famille non musicienne, Gabriel Fauré intègre très tôt, en 1854, l’école de musique classique et religieuse Niedermeyer à Paris. Il étudie notamment le piano avec Camille Saint-Saëns avec qui il noue des liens d’amitié. En 1865, il remporte le premier prix de composition pour le Cantique de Jean Racine.

Afficher plusAprès s’être engagé dans l’armée en 1870 pour libérer Paris de l’oppression prussienne, Fauré occupe le poste d’organiste dans plusieurs églises de la capitale. Il étudie par la suite la composition avec Jules Massenet. En 1877, un voyage en Allemagne lui permet de rencontrer Liszt à Weimar, et de se confronter à l’écriture wagnérienne. Fauré succède en 1896 à Saint-Saëns au poste d’organiste de l’église de la Madeleine, et à Massenet à celui de professeur de composition au conservatoire. Parmi ses illustres élèves, on peut citer Maurice Ravel, Nadia Boulanger, Georges Enesco, ou encore Charles Koechlin.

Il obtient en 1905 le poste de directeur du conservatoire, qu’il est contraint de quitter en 1920, rongé par une surdité progressive qui l’isole de plus en plus et l’empêche de poursuivre sa production musicale. Il obtient la Grand-croix de la Légion d’Honneur en 1923 et décède l’année suivant d’une pneumonie.

La musique de Fauré, parfois incomprise et jugée discrète et manquant d’emphase, est sensible et intime, riche de couleurs et d’harmonies subtiles. On retient de sa production beaucoup d’œuvres intimistes pour piano solo (nocturnes, barcarolles, impromptus…), des pièces pour chœur (Requiem, Cantique de Jean Racine), pour orchestre (la célèbre Pavane, Pelléas et Mélisande, Masques et Bergamasques…), des recueils de mélodies (La Bonne chanson, L’Horizon chimérique), et de la musique de chambre (quatuors, quintettes, sonates…).

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir