MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704)

Marc-Antoine Charpentier est l’ange de la musique baroque française.

Né près de Paris en 1643, il reçut jeune une formation musicale, sans doute au sein d’une maîtrise, où il travailla sa voix qui devait devenir celle de haute-contre après la mue. Il devait avoir de bonnes connaissances en musique et des talents de compositeur pour partir à Rome dès 1660, à l’âge de dix-sept ans. Il y reste trois années, et prend avec certitude des leçons auprès de Giacomo Carissimi, le maître de l’oratorio romain, qui exerce une influence déterminante sur sa manière de composer.

Afficher plusDe retour en France, Charpentier se lie sans doute au cercle « italien » des musiciens de Paris, mais c’est à partir de 1671 qu’il prend son essor : Lully brouillé avec Molière et se tournant vers la tragédie lyrique, c’est Charpentier qui va le remplacer dans la composition des musiques des comédies-ballets : ainsi naissent les musiques de La Comtesse d’Escarbagnas, du Mariage forcé et surtout du Malade imaginaire. Mais déjà Molière disparaît…

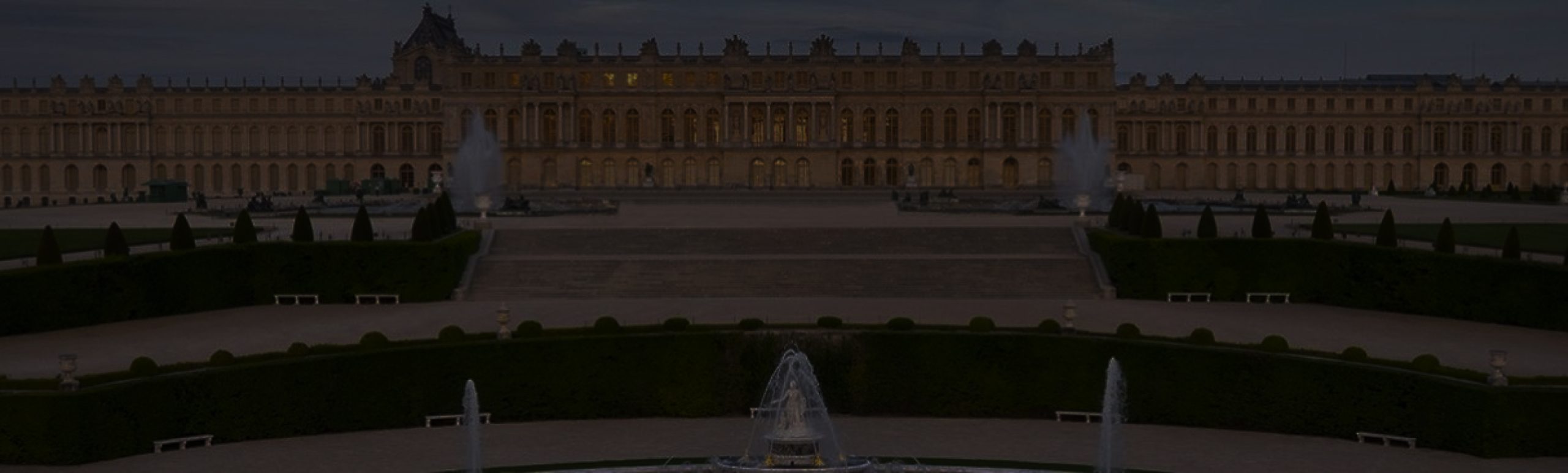

Charpentier entre au service de la prestigieuse Musique du Dauphin, dont il devient compositeur en 1679, en parallèle de son service auprès de Mademoiselle de Guise, où il chante également comme haute-contre dans ses propres œuvres. De cette période datent les magnifiques pastorales Actéon et La couronne de fleurs, l’idylle en musique Les Arts florissants, ou Les plaisirs de Versailles.

1683 voit hélas Charpentier manquer l’entrée majeure qui lui était promise : malade, il ne peut se présenter au concours de recrutement des quatre Maîtres de Musique de La Chapelle Royale. C’est Lalande qui sera choisi et prendra vite la place majeure dans la Musique de la Chapelle puis de la Cour. Charpentier de son côté entrera au service des Jésuites en 1688, et leur donnera de nombreuses compositions sacrées notamment pour le collège Louis Le Grand : oratorios et pièces sacrées, grands et petits motets seront ainsi l’essentiel de sa production de maturité, dont David et Jonathas qui représente en 1688 une éblouissante expérience d’opéra sacré. Mais les oratorios latins que sont ses Histoires sacrées sont également des chefs-d’œuvre, tout comme ses nombreuses cantates, antiennes, messes et Leçons de Ténèbres (il en écrit trente-et-une, imposant véritablement ce genre). Si son Te Deum si célèbre aujourd’hui ne fut jamais joué devant le Roi, on sait que Louis XIV tenait la musique de Charpentier en haute estime.

Pour l’opéra enfin, le privilège royal obtenu par Lully empêche tout autre de faire jouer une tragédie lyrique. Charpentier devra donc attendre le décès du surintendant pour créer en 1693 Médée, œuvre splendide qui ne sera cependant pas un succès. Il faut y voir un signe des temps : l’extraordinaire carrière des opéras de Lully, longtemps après sa disparition, laisse peu le champ à des successeurs, qui doivent se démarquer fortement pour exister, sous peine d’être comparés au créateur du genre… Charpentier à ce titre ne représente pas un courant novateur, en composant à cinquante ans ce premier opéra dans un style particulièrement lullyste, même si la construction des chœurs ou la richesse des parties instrumentales sont marquées de son génie propre. Ses cantates profanes, dont notamment La descente d’Orphée aux Enfers, particulièrement dramatique, initient un style qui fera florès au début du XVIIIe siècle.

Charpentier finit son existence comme Maître de Musique de la Sainte Chapelle, de 1698 à son décès en 1704 : il lui dédie ses dernières pièces sacrées, bijoux chatoyants comme l’ensemble de son œuvre… Redécouverte et promue par un Te Deum qui deviendra dès les années 1950 un véritable « tube », puis sa symphonie d’ouverture.

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir