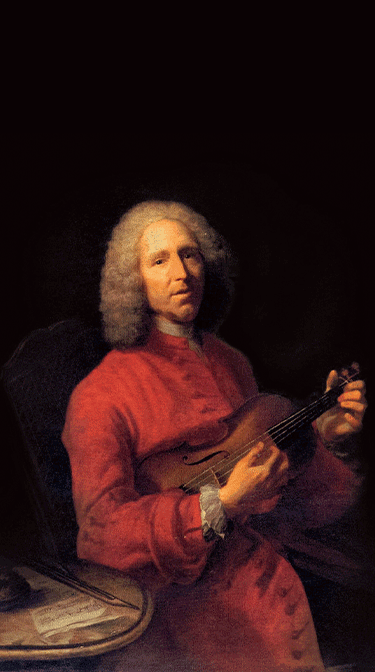

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Jean-Philippe Rameau est considéré comme le musicien français le plus important avant le XIXe siècle. Il abandonne rapidement les études générales pour se concentrer sur la musique et, à dix-huit ans, fait un voyage en Italie pour se former musicalement mais ne dépasse pas Milan et revient quelques mois plus tard en France. Les quarante premières années de sa vie sont peu connues. Il travaille comme violoniste avec des groupes de musiciens ambulants et comme organiste à Avignon, Clermont, Paris, Dijon, Lyon et de nouveau Clermont.

Afficher plusEn 1722, il revient définitivement à Paris, probablement pour superviser la publication de son Traité d’harmonie. Alors que jusque-là il est pratiquement inconnu, cette publication lui confère, tant en France qu’à l’étranger, un nom et un prestige. En 1724, il publie sa première série de pièces pour clavier et pendant des années, il écrit de la musique pour les spectacles populaires du Théâtre de la Foire. Sa rencontre avec Alexandre Le Riche de La Pouplinière, l’un des hommes les plus riches de France et grand amateur de musique, a probablement lieu avant 1727. La Pouplinière le met en contact avec d’importants penseurs et écrivains de l’époque et Rameau dirige l’orchestre privé de ce personnage pendant plus de vingt-deux ans.

Autour de 1733, à une époque où les compositeurs se font très jeunes une réputation, Rameau, déjà quinquagénaire, n’a composé que quelques motets et cantates ainsi que trois collections de pièces pour clavecin. À cette époque, ses contemporains Telemann, Bach ou Haendel ont déjà écrit la majeure partie de leur importante production. Rien ne laissait donc présager que peu après il réussirait à se faire une place de choix dans le panorama musical parisien comme dans l’histoire de la musique. Le succès arrive finalement avec Hippolyte et Aricie, une tragédie en musique.

L’opinion est divisée en deux camps : ceux qui vantent la beauté, le savoir-faire et l’originalité de l’œuvre (ceux que l’on appela les ramistes) et ceux qui, nostalgiques de l’œuvre de Lully, critiquent ses italianismes de mauvais goût (les lullistes). Durant les six années suivantes, il compose la majorité de ses œuvres les plus emblématiques y compris Les Indes galantes (1735), chefd’œuvre du genre de l’opéra-ballet qui est représenté soixante-quatre fois jusqu’en 1737.

En 1752, éclate la Querelle des Bouffons. Le style italien triomphe partout en Europe excepté en France, bastion de l’ancienne hégémonie du goût français, ayant pour navire amiral la tragédie de Lully. La polémique prend la forme d’une dispute pamphlétaire qui secoue les cercles culturels parisiens pendant deux ans. Puis la Querelle s’éteint, mais condamne à mort le genre de la musique théâtrale française. Seul Rameau paraît survivre à l’événement et continue à composer dans le style que la majorité considère alors comme dépassé. En 1764, après avoir reçu du roi Louis XV un titre nobiliaire et ayant dépassé les quatrevingts ans, il compose Les Boréades dont il commence les répétitions. Cependant l’œuvre devra attendre plus de deux siècles avant d’être représentée. Rameau meurt le 12 septembre 1764 à son domicile.

Francais

Francais

English

English

soutenir

soutenir